Издательство «Русское слово» совместно с ФИПИ

Русский язык

при выполнении заданий

Единого государственного экзамена»

Пособие адресовано учителям, методистам и учащимся для самостоятельной подготовки к ЕГЭ

- проанализированы типичные ошибки, допускаемые при выполнении заданий ЕГЭ по русскому языку

- даны рекомендации по подготовке к экзамену

- демонстрационный и тренировочный варианты работы

- орфоэпический минимум

- комментарии к заданию с развернутым ответом

Ошибки в области фонетики и орфоэпии

«…ученики часто анализируют не звуки, опираясь на законы устной речи, а буквы, которые изображают их в письменной речи.

Часто выпускники ошибаются в определении звука, обозначаемого буквой ё , квалифицируя его как [ э ], а не как [ о ]. Причина такой ошибки

заключается в том, что ученик не произносит слово, а опирается на его графический облик.

Например, в словах поджог и поджёг экзаменуемые усматривают разные гласные звуки».

«…устная форма работы должна быть на уроках фонетики доминирующей. Учащиеся должны произносить слова, вслушиваясь в их конкретное звучание и опираясь на знание основных фонетических законов русского языка (неразличение о и а в безударных слогах(«аканье»); редукция других гласных звуков в безударной позиции первой и второй степени; оглушение звонких согласных в абсолютном конце слова или перед следующими глухими согласными; озвончение глухих согласных перед следующими звонкими согласными), проводить фонетический анализ, соблюдая определённый порядок: от звука к букве, а не наоборот».

Без указанных выше знаний и умений в области русской фонетики, понимания сущности русского словесного ударения и его особенностей (разноместности и подвижности) , без умения произносить с правильным ударением конкретные общеупотребительные слова разных частей речи нельзя обойтись

«…хуже решаются задания, в которых использована лексика с распространёнными в молодёжной речи орфоэпическими ошибками («катАлог, нАчав, тортЫ») . Поэтому на уроках русского языка следует больше внимания уделять изучению основных норм произношения и ударения современного русского литературного языка. Основой такого подхода должны стать постоянное внимание к звучащей речи учащихся, систематическая работа со словарями».

Ошибки в области морфемики и словообразования

следует убедить учащихся в том, что анализ слова по составу является разновидностью смыслового анализа, в ходе которого вычленяются значимые части слова, то есть морфемы, а также результатом словообразовательного анализа, заключающегося в установлении последовательности и особенностей образования того или иного слова».

«...необходимо обращать внимание на модели образования слов в русском языке, на связь между значением слова и его составом…

Ошибки, связанные с нарушением норм русского литературного языка (лексика, морфология, синтаксис)

Причины этих ошибок во многом объясняются процессами, происходящими в современном языке:

- широко распространённые в речи ошибочные грамматические формы часто воспринимаются носителями языка как верные и наоборот, что и приводит к ошибкам при выполнении экзаменационного теста.

- Зачастую отклонения от морфологической нормы в речи возникают под влиянием просторечия и диалектов.

Особое внимание в этом процессе следует уделять

работе со словарями,

семантическому аспекту синтаксиса.

Поэтому важнейшим направлением в работе по формированию норм современного русского языка должен стать учёт упомянутых выше факторов и постоянное внимание к речи учащихся.

Ошибки в области морфологии

Причины:

1. многие школьники считают так называемые «теоретические» разделы курса русского языка узкоспециальными, «филологическими», недооценивая системные связи между уровнями языка, поэтому усвоение данного материала поверхностно;

2. у значительной части учащихся слабо сформированы аналитические умения, и этот недостаток проявляется при выполнении заданий различных разделов курса

Ошибки в области орфографии

Успешность обучения орфографии на уровне овладения практической грамотностью

во многом зависит от усвоения знаний в области фонетики, лексики, грамматики, а также

от уровня речевого развития выпускника, и прежде всего всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания и говорения.

«… в центре внимания на уроках

по орфографии традиционно оказывается только письмо, причём организованное не на осознанном оперировании правилами, а на уровне заучивания формулировок. Отсюда возникает основная проблема в усвоении орфографии:

«Правило знаю - применять не умею».

Актуальным сегодня оказывается высказывание А.М. Пешковского о том, что обучение на основе правил не состоит только из внедрения правил в сознание учащихся,

« что надо учить и процессу применения правил к практике».

Осмысление этих слов предполагает чётко разработанную процедуру изучения каждого орфографического правила как учебно-научного текста, содержащего определённую лингвистическую информацию

Ошибки в области синтаксиса

Задание А8- самое трудное во всей работе.

Это обусловлено тем, что ученики не владеют материалом на понятийном уровне.

Многие методические просчёты при изучении синтаксиса и пунктуации связаны с тем,

что при анализе того или иного синтаксического или пунктуационного явления не учитываются его особенности:

- смысловые,

- грамматические,

- интонационные,

- пунктуационные,

- особенности употребления

Ошибки в области речеведения

«…умения определять функционально-смысловые типы речи (А29), средства связи предложений в тексте (В7), средства выразительности (В8) служат основой важнейшего коммуникативного умения - умения создавать связное высказывание при построении логически цельного текста…

остаётся недостаточно усвоенным раздел, связанный с анализом структуры текста, выяснением способов и средств связи предложений в тексте, что проявляется в третьей части работы в нарушении логики развития мысли (логические ошибки)».

Ошибки по критерию К1 (формулировка проблем исходного текста)

- Ошибки фундаментального типа обусловлены неспособностью ученика адекватно понимать смысл прочитанного:

- выделять главное,

- вычленять смысловые части,

- исследовать развитие мысли,

- раскрывать соотношение и внутреннюю связь отдельных частей, их функцию в структуре целого.

Текст воспринимается учеником не как цельное высказывание, подчинённое реализации авторской мысли, а как совокупность изолированных смысловых сигналов(так воспринимают иностранную речь).

Ошибки этого типа – проявление несформированности базовых навыков чтения и понимания прочитанного, поэтому работа над устранением таких ошибок является предметом систематического курса

2.Ошибки, связанные с неумением на операционном уровне реализовать то или иное знание, то есть с отсутствием инструментальных навыков.

Говоря проще, ученик знает, «что» написать, но не знает, «как» написать.

Ошибки этого типа зачастую вызваны либо неверной реализацией тех или иных методических рекомендаций, либо неотработанностью исполнительских действий.

Выделим следующие группы ошибок

этого типа:

1) Перевод проблемы в узкий план (в план темы); при этом формулировка проблемы превращается не в смысловую задачу, а в сугубо грамматическую: «Автор посвящает свой текст проблеме осени»; «Автор в своём

тексте поднимает проблему Москвы»; .

2)Неоправданное расширение проблемы:

На внешнем уровне эти ошибки фиксируются экспертами как неверное понимание текста.

Однако причина их появления лежит

в иной плоскости: ученик пытается материал текста (тему) перевести

в общий план, но при этом, не имея четкого представления о смысле текста, теряет границы конкретной проблемы.

Необходима диагностика ошибок.

Ошибки по критерию К2 (комментарий к сформулированной проблеме)

Комментарий ограничен следующим:

целевой установкой;

объектом комментирования;

обязательной направленностью комментария.

Факт направленности имеет решающее значение для отбора комментируемых мест текста;

объёмом.

Комментарий (пояснение) может иметь двоякий характер.

Он может быть текстуальным , то есть объяснять текст, следовать за автором в

раскрытии проблемы.

Другой вид комментария - концепционный.

Здесь, опираясь на понимание проблемы, экзаменуемый даёт различного

рода интерпретации. Однако как в первом, так и во втором случае комментарий должен осуществляться с опорой на прочитанный текст.

Комментарий текста -«дешифровка» его содержания

В зависимости от того, к какому жанру ближе сочинение учащегося, проблема, содержащаяся в исходном тексте, может быть:

Свободно прокомментирована учеником с опорой на предложенный текст;

Представлена при изложении собственной точки зрения с опорой на предложенный текст.

Отклонение от проблемы исходного текста характерно для работ, посвященных анализу текстов художественного стиля.

Автор сочинения выделяет какой-либо компонент (пейзаж, интерьер, событие), который хотя и играет важную роль в создании картины, но к проблеме имеет косвенное отношение, и, разрабатывая этот материал, ученик непроизвольно деформирует содержание текста

Исходя из специфики третьей части экзаменационной работы и учитывая коммуникативные задачи, которые решает выпускник, выполняя задание этой части, важно руководствоваться не только и даже не столько логическим, сколько риторическим (коммуникативным) пониманием аргументации.

следующие типы аргументов:

- Логические (рациональные) аргументы .

1. Факты (представлены в предложениях, фиксирующих эмпирические знания).

2. Выводы науки (теории, гипотезы, аксиомы и т.д.).

3. Статистика (количественные показатели развития производства и общества).

4. Объективные показатели состояния дел (например: Волга длиннее Оки ).

5. Законы природы.

В работе экзаменуемый может использовать

следующие типы аргументов

(Продолжение):

6. Определение, задача которого - обобщить, дать представление о предмете как части более широкой категории с учётом выявленных сущ-

ностных признаков определяемого предмета.

7. Положения юридических законов, официальных документов, постановлений и других нормативных актов, обязательных для выполнения.

8. Данные экспериментов и экспертиз.

9. Свидетельства очевидцев.

II. Иллюстративные аргументы - примеры.

В отличие от факта - обобщённо-объективированного утверждения - пример имеет наглядную описательную форму; его задача - объяснить понимание тезиса, доказать его правильность. К иллюстративным аргументам относятся:

– пример-сообщение о событии (берётся из жизни, рассказывает о действительно имевшем место случае);

– литературный пример (пример-текст из художественного произведения).

2. Предположительные примеры (рассказывается о том, что могло быть при определённых условиях).

1. Мнение известного, уважаемого человека - учёного, философа, общественного деятеля и т.п.

3. Мнение специалиста, эксперта.

4. Мнение очевидцев.

5. Мнение должностных лиц (когда речь идёт о вопросах, находящихся в сфере их компетенции).

6. Общественное мнение, отражающее то, как принято говорить, поступать, оценивать что-то в обществе.

Ошибки по критерию К4 (аргументация собственного мнения по проблеме) Причины:

- Ученик, не понимая содержания исходного текста,

не умея выделить проблему, адекватно сформулировать авторскую позицию, не может привлечь данные культурно-исторического и личностного опыта.

2. Объём культурно-исторического опыта, который может быть использован учеником как материал для аргументации, недостаточен.

3. Ученик не владеет логикой построения сочинения-рассуждения, поэтому не осознаёт смысловой роли аргументации в развёртывании своего речевого сообщения и её места в композиции сочинения.

- Наиболее явное выражение - отсутствие смысловой части, связанной с аргументацией. В тех же сочинениях, где аргументация есть, можно выделить две главные группы ошибок:

1) аргументация не вычленяется как отдельное действие;

2) аргумент не соответствует заявленному тезису

ошибки в содержании сочинения

обусловлены целым рядом факторов, важнейшими из которых являются:

- степень нравственной зрелости и развитости эмоциональной сферы,

- уровень владения операционными умениями

- общий уровень социокультурных знаний выпускника

Логические ошибки по критерию К5

Типичные ошибки в абзацном членении:

1. Полное отсутствие разделения сочинения на смысловые части - сочинение представляет собой сплошное целое, разделение на абзацы полностью отсутствует.

2. Отсутствие абзацного членения в частях сочинения. Выпускник не обозначает при помощи абзацного членения границы смысловых частей в основной части работы.

3. Необоснованное выделение предложения или нескольких предложений из состава смысловой части.

4. Неоправданное включение предложения или нескольких предложений в смысловую часть текста.

Грамматические ошибки (критерий К9)

грамматические ошибки (словообразовательные, морфологические, синтаксические) связаны с нарушением структуры языковой единицы - слова, словосочетания, предложения, например:

[Но моральное удовлетворение учёным приносили не только сами открытия, но и их процесс .]

[Нужно мыслить, но чтобы эти мысли были «живыми».] И тогда мы преодолеем всё.

Речевые ошибки (критерий К1) Группы ошибок:

Неразличение однокоренных слов (паронимов)

- Нарушение лексической сочетаемости

- Плеоназм (употребление лишнего слова)

- Нарушение речевой логики в пределах одного предложения

- Неудачное употребление местоимений

- Неоправданный повтор слов

- Включение слов другой стилевой окраски

- Ошибки в употреблении фразеологизмов и устойчивых выражений

- Ошибочное или неуместное использование выразительных средств и устойчивых словосочетаний

- Употребление слова в несвойственном ему значении

Этические ошибки (критерий К11)

«В целом» творчество Пушкина достойно восхищения ; Автор «вздумал нас поучать…»;

То, что он пишет, - «враньё»; Автор «нагоняет тоску» на читателей ; Бунин «крайне неудачно» изображает …; «Величие Баха признано не только мною, но и всем прогрессивным человечеством»; «Сочинения я вообще-то писать и не умею, всё, что мог, и нацарапал здесь для вас»; «Сижу на экзамене, делать нечего, писать я не умею, вот и придумываю всякий бред, потому что уйти раньше нельзя».

Фактические (фоновые) ошибки (критерий К12)

Ошибки отражают низкий уровень знаний, поэтому исправление и предупреждение ошибок такого рода связано с работой над повышением интеллектуального и культурного уровня (фоновые знания).

Образец экзаменационной

работы учащегося

Контрольно-измерительные материалы для экзамена по русскому языку выстроены по единому принципу. Другими словами, какой бы вариант вам ни достался, все задания будут «выкроены» по одному лекалу, призванному проверить ваше умение применять полученные знания.

Как показывает многолетняя практика, выпускники из года в год совершают практически одинаковые ошибки. Проблемные темы: орфоэпические нормы, правописание НЕ с разными частями речи, слитное и раздельное написание слов, пунктуация в сложном предложении и др. Преподаватель TutorOnline Анна Сергеевна подготовила для вас комментарии по самым распространенным ошибкам на ЕГЭ. Повторяйте, запоминайте и получайте 100 баллов без труда!

Задание 4. Орфоэпические нормы

В повседневной речи мы часто слышим и произносим многие слова неправильно, потому при выполнении этого задания нельзя полностью полагаться на привычное произношение. Обязательно сверяйтесь с орфоэпическим словарем при подготовке к экзамену и запоминайте правильное ударение.

Запомните правильное ударение в словах:

- балОванный;

- вероисповЕдание;

- дешевИзна;

- донЕльзя;

- закУпорить;

- исчЕрпать;

- клАла;

- красИвее;

- нефтепровОд;

- прозорлИвый.

Задание 5. Паронимы

Паронимы – слова, сходные по звучанию и морфемному составу, но разные по лексическому значению. Если при выполнении задания вы не можете сразу определить правильный пароним, попробуйте изменить слово, найти однокоренные слова, слова с близким звучанием - одно из них и будет верным ответом в заданном контексте.

Запомните разницу:

1) Одеть (кого-то) – надеть (что-то на кого-то).

2) Искусный (умелый, хорошо знающий свое дело) – искусственный (не природный, сделанный наподобие подлинного).

3) Практичный (умеющий разбираться в делах) – практический (являющийся применением знаний на практике).

4) Безответный (неспособный возражать) – безответственный (не сознающий ответственности).

5) Архаичный (вышедший из употребления) – архаический (свойственный старине).

6) Громоздкий (тяжелый, занимающий много места) – громадный (очень большой, необъятный).

7) Деловой (относящийся к работе; знающий толк) – дельный (способный к серьезной работе).

8) Типичный (характерный, обладающий особенностями, свойственными кому-либо) – типовой (стандартный; являющийся образцом).

9) Всякий (каждый) – всяческий (самый разнообразный).

10) Невежа (грубый, невоспитанный человек) – невежда (малообразованный, малосведущий человек).

Задание 6. Правильное образование формы слова

В этом задании проверяется знание трудных случаев формообразования слов. Повторите правила образования множественного числа имен существительных, разных времен глагола, сравнительной степени прилагательных и наречий, род и возможность изменения заимствованных слов. И не забывайте сверяться со словарем при подготовке!

Запомните правильные формы слов:

- Чулок (множ. ч., Род. П.).

- Игрища (множ. ч., Им.п.).

- Слесари (множ. ч., Им.п.).

- Полощет (наст. вр., 3 лицо, ед. число).

- Выговоры (множ. ч., Им. П.).

- Горше (уст. сравнит. степень прилагательного «горький», наречия «горько» в значении «горестный»).

- Свищу (наст. вр., 1 лицо, ед. число).

- Доктора (множ. ч., Им. П.).

- Крейсеры (множ. ч, Им.п.).

- Колибри (женский род, неизменяемое).

Задание 7. Грамматические ошибки

1) Большинство известных музыкантов начинали заниматься музыкой в раннем детстве. (Музыканты начинали заниматься).

3) Ряд работников привлечён к ответственности. (Страдательное причастие указывает на пассивность одушевленных действующих лиц).

4) Большинство предметов лежало в беспорядке. (Подлежащее обозначает неодушевленный предмет).

5) Часть школьников успешно сдали экзамены. (Активность и раздельность действия (сдала только часть)).

6) Вся русская поэзия , вся русская музыка пронизаны печалью. (Форма множественного числа сказуемого указывает на разные виды искусства).

7) В школе кормили не только супами и котлетами, но и салатом и сосисками.

8) На острове Новая Гвинея произрастает около 7 тысяч растений. (Склоняется только определяемое слово «остров»).

9) В проливе Югорский Шар находятся несколько островов. (Склоняется только определяемое слово «пролив»).

10) Никто из присутствовавших, даже хозяин дома, не мог предположить, чем закончится вечер. (Сказуемое при отрицательных местоимениях ставится в единственном числе).

Задание 9. Пропущенная буква – ряд орфограмм

Запомните написание слов:

- предыюньский;

- небезынтересный;

- взимать (исключение);

- предыгровой;

- небезызвестный;

- обызвествленный;

- безыскровый;

- безыдейный;

- сымитировать;

- постинфарктный (иноязычная приставка).

Задание 12. НЕ с разными частями речи

- Недосчитаться (приставка недо, значение нехватки).

- (Смотреть) неприветливо.

- Практически невыполнимое задание.

- Не заперта

- Не закомплексованы (краткие причастия пишутся с НЕ раздельно).

- Неописуемое волнение (прилагательное, пишется слитно, без НЕ не употребляется).

- Еще не проверенные тетради (причастие с зависимыми словами пишется раздельно с НЕ).

- Ни один дымок не всплывал над дачными заборами. (Глаголы пишутся раздельно с НЕ, частица НИ часто употребляется в значении усиления отрицания).

- Тренер даже не досчитал до десяти. (частица Не и глагол досчитать пишутся раздельно: нет значения нехватки (т.е. нет приставки недо-)).

- Он был не из робких. (Отсылка к фразеологизму «не (из) робкого десятка», НЕ пишется раздельно с предлогом ИЗ).

Задание 13. Слитное и раздельное написание разных частей речи

Для правильного выполнения этого задания важно помнить, что для большинства выделенных в предложениях слов возможны слитное и раздельное написание в зависимости от контекста и роли в предложении, от части речи или их сочетания.

- Без умолку (наречие, не склоняется).

- Поначалу (наречие, не склоняется).

- Впору (об одежде, не склоняется) – в пору (о времени, существительное склоняется).

- Подолгу (о времени, не склоняется) – по долгу (об обязательствах, существительное склоняется).

- Настолько (наречие, «в такой степени»: настолько доверчив) – на столько (предлог и числительное, всегда употребляется с зависимым словом: на столько человек еды не хватит).

- Отчего (местоименное наречие со значением причинности: Отчего /почему идет дождь?) – от чего (местоимение «что» в родительном падеже с предлогом: От чего этот ключ? От шкафа).

- На смех (наречие, не склоняется).

- Сослепу (наречие, не склоняется).

- Как по писаному (устойчивое сочетание).

- Без зазрения совести (фразеологизм, пишется раздельно).

Задание 14. Н и НН в разных частях речи

- Осиный (суффикс ИН прилагательных, пишем Н).

- Усеян (краткое причастие, всегда пишем Н).

- Ледяной (суффикс ЯН прилагательных, пишем Н, кроме трех исключений (стеклянный, оловянный, деревянный)).

- Разгорячённый (причастие с приставкой (кроме НЕ), образовано от глагола совершенного вида, пишем НН).

- Желанный (исключения: прилагательные «желанный», «жданный» и (в составе устойчивых сочетаний) «виданное ли дело?», «слыханное ли дело?». Они образованы от глаголов несовершенного вида желать, ждать и видать, слыхать ).

- Диковинный (Сочетание суффиксов –овин-, -н- в прилагательных, пишем НН).

- Приданое невесты (отглагольное существительное, входит в перечень исключений из правила, пишем Н) – приданное (причастие (полк пехоты и приданное ему подразделение разведки), есть приставка (кроме НЕ), образовано от глагола сов. Вида, есть зависимые слова – пишем НН)).

- Мудрёный (отглагольное прилагательное, утеряно значение действия во времени, пишем Н).

- Поверенный (отглагольное существительное, пишем НН по правилам употребления НН в отглагольных словах).

- Крашеный (отглагольное прилагательное) – крашенный (страдательное причастие сов. Вида, пишем НН).

Задание 19. Типы подчинения придаточных

Для правильного выполнения этого задания важно вспомнить расстановку знаков препинания при однородном, параллельном и последовательном подчинении придаточных.

Запомните:

- Если между однородными придаточными предложениями употреблён неповторяющийся соединительный или разделительный союз (и, или, либо), то запятая между ними не ставится.

- В предложениях с последовательным подчинением одно придаточное предложение может оказаться внутри другого. В этом случае подчинительный союз и союзное слово окажутся рядом, но будут относиться к разным грамматическим основам и должны быть отделены друг от друга запятой.

Запятая на стыке двух подчинительных союзов (союза и союзного слова) не ставится в том случае, если второе предложение нельзя убрать без изменения всего сложного предложения. В этом случае далее имеется вторая часть составного союза - то, так, но.

1) Пора было уезжать, и, когда за нами пришли из города автобусы, мы поняли, как же не хочется расставаться с озером. (Параллельное подчинение двух придаточных, разделяем все простые предложения запятыми).

2) Разведчик спал у поваленного дерева и, когда по приказу майора его стали будить, в полусне дважды лягнул ногой воздух так, что ординарец попятился назад. (Главное предложение с двумя сказуемыми разделено на две части придаточным, запятые ставятся только на границе придаточного, перед союзом И, разделяющим однородные сказуемые, запятая не нужна).

3) Я поняла, что, если стоять и ждать, пока это столпотворение закончится, ничего не достанется. (Последовательное подчинение, одно из придаточных разделено на две части другими придаточными. Поскольку в разделенном придаточном нет второй части составного союза, ставим запятую в месте разрыва придаточного - между двумя союзами).

4) От своих предшественников декан получил в наследство много легенд из университетской жизни, и если хотите, то он вам расскажет много длинных историй, каких вы никогда не слышали. (Последовательное подчинение, одно из придаточных разделено на две части другим придаточным. Поскольку в разделенном придаточном есть вторая часть составного союза (то), запятую в месте разрыва придаточного между двумя союзами не ставим).

5) Поздней осенью очень быстро темнело, и, когда сумерки уже зарождались под неприветливым небом, треск ветвей стал особенно слышен, ибо всё остальное замерло.

6) Луга тем летом уже перестояли, и когда прошли тёплые грозовые дожди, то настали последние дни сенокоса, чего так ждали в маленькой деревне.

7) Незаметна эта речушка под Костромой, и, если приехать в эти места в середине жаркого лета, найти её среди кустов черёмухи и бузины с первого раза нельзя, потому что река покрыта сплошь осокой. (Одно из простых предложений разделено на две части двумя придаточными. Поскольку в разделенном предложении нет второй части составного союза, ставим запятую в месте разрыва - между двумя союзами).

8) Папа мне часто рассказывал, как проходят операции в больницах, и если мне в будущем будут что-нибудь оперировать, то я перенесу это легко. (Последовательное подчинение, одно из предложений разделено на две части другим придаточным. Поскольку в разделенном придаточном есть вторая часть составного союза (то), запятую в месте разрыва придаточного между двумя союзами не ставим).

9) Из рассказа бабушки папа должен сделать вывод, что, если он не будет приглашать к нам своих приятелей из других городов и ему не будут мешать писать книгу срочными вызовами в больницу, он вскоре тоже станет профессором. (Сложное предложение с разными видами связи. Одно из придаточных в последовательном подчинении разделено на две части другими придаточными. Поскольку нет составного союза, в месте разрыва на стыке двух союзов ставим запятую. Два придаточных находятся в однородном подчинении и присоединены одиночным союзом если, между этими придаточными стоит союз И, запятую в этом случае не ставим).

Друзья, удачи вам на экзаменах! А наши репетиторы в любую минуту готовы прийти на помощь.

сайт, при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

Многих выпускников пугает вторая часть ЕГЭ по русскому языку, потому как здесь нужно написать непростое сочинение, которое еще называют эссе. Такая работа предполагает несколько дополнительных заданий, которые необходимо выполнять последовательно. Поэтому часто возникает вопрос, как же писать комментарий к разным проблемам в ЕГЭ по русскому языку, и интересны примеры 2019.

Подготовка к написанию комментария к проблеме

Для того, чтобы понять, как писать и что писать при создании комментария к проблеме в ЕГЭ 2019, необходимо эту задачу разбить на несколько блоков последовательностей, которые необходимо выполнить.

- Описание самой проблемы.

- Комментарий к проблеме.

- Позиция автора текста по отношению к проблеме.

- Ваше мнение.

- Аргументация собственного мнения.

- Вывод.

Важно знать еще и требования к такому комментарию, чтобы не сделать ошибок:

- необходимо написать несколько примеров, которые иллюстрируют проблему. Здесь можно использовать цитирование с пояснениями позиции автора и что он хочет этим сказать;

- важно выделить противительную, причинно-следственную или другую связь этих примеров, в этом случае все зависит от самих примеров в определенном тексте;

- пояснения к иллюстрирующим примерам, необходимо интерпретировать сюжетную линию текста и мнение автора - это и будет пояснение в ЕГЭ. Другими словами, нужно подать слова автора в более понятной форме, отобразить наглядно их смысл, пояснить действия героев. Мало просто указать два примера, нужно в понятной форме их проанализировать, а также добавить собственную точку зрения происходящего;

- нет необходимости вставлять объемные цитаты в комментарии, используйте только главную часть цитаты;

- следите за фактической точностью, если в комментарии будет допущена даже одна неточность, вы получите 0 баллов.

Комментарий к проблеме в ЕГЭ по Русскому - это ваше понимание того, почему автор указал на определенные факты в тексте, использовал такие речевые обороты. Это также попытка доказать, что подобная проблема действительно существует.

Пример комментария к проблеме

Рассмотрим пример 2019 к написанию комментария к проблеме в ЕГЭ по русскому языку.

Автор иллюстрирует проблему, повествуя читателю историю о людях, имеющих предрассудки, они легко сочли одного из персонажа вором и «пугалом», не имея на то причин. Из этой истории мы видим, как легко все члены семьи клеймят человека, обвиняя его в воровстве. И как изменяются выражения их лиц, когда они удостоверяются в его невиновности. Когда исчезают все сомнения по этому поводу, автор предоставляет нам Селивана добрым человеком, с приятными чертами лица, совсем непохожим на разбойника.

После этих событий автор задумывается: почему Селиван «был долгое время пугалом» в своих глазах и в глазах остальных героев. Совесть автора не успокаивалась, и, чтобы понять истинную причину такого отношения к Селивану, он обратился к наставнику. Только когда произошел диалог с отцом Ефимом, автор осознал, что «пустословие» и «подозрительность», а также озлобленность людей не дают возможности увидеть человека таким, каким он является на самом деле. Рассказчик узнает и формирует новую мудрость - бояться нужно не того, про кого ходят сплетни, а того, кто их всячески поддерживает, то есть самого себя.

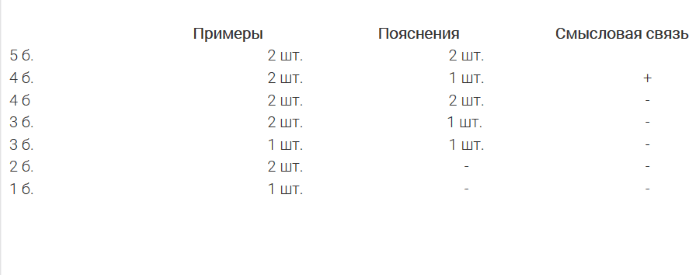

За идеально выполненную работу вы сможете получить 24 балла. При этом оцениваются пояснения, примеры и наличие смысловой связи, каждые из которых соответствуют своему количеству баллов. Например, наличие 2 полноценных и правильно отображенных примеров стоит 10 баллов (т.е. 5 баллов стоит 1 верный пример). И так далее.

Частые ошибки комментариев

Какие же ошибки можно допустить при в ЕГЭ по русскому языку при написании комментария к проблеме? Рассмотрим частые случаи ошибок.

Тавтология, канцеляризмы и гигантские предложения«В данном тексте автор поднимает проблему милосердия. Он имеет в виду следующее…». Никогда не начинайте так свой ответ на ЕГЭ, если не хотите потерять баллы. Канцеляризмы, тавтология, просторечия - беда современных школьников. О самых частых ошибках школьников на ЕГЭ рассказывает учитель литературы и автор телеграм-канала «Неиностранный русский» Даниил Ляхович.

«Вспоминаю случай, случившийся со мной пару лет назад», «в своём тексте автор рассматривает проблему на примере своей ситуации…» - таких примеров в сочинениях выпускников очень много. Объединяет их одно - тавтология, немотивированный повтор одних и тех же слов. Смысла они никак не добавляют, а вот баллы потерять можно. Кроме того, это заметно обедняет вашу работу, делает её блёклой и неприметной. Какой смысл писать сочинение, похожее на тысячи других. Вот-вот.

Совет. Проверяйте работу до того, как писать её на экзаменационном бланке. Это сэкономит баллы вам и время экспертам. Полезно перечитать свой текст спустя 10-15 минут после написания, чтобы увидеть повторы и заменить их синонимами или местоимениями. А пока проводите вечера в обнимку со словарём синонимов Кирилла Горбачевича.

«В данном тексте автор поднимает проблему милосердия. Он имеет в виду следующее… Надо сказать, что указанная проблема актуальна и сегодня». Писать сочинение так, будто это справка из военкомата, - излюбленный приём школьников, но одновременно дурной тон. Даже руководство московского метро уже пишет объявления человеческим языком, а не птичьим.

Совет. Для начала прочтите книгу Корнея Чуковского «Живой как жизнь» и «Слово живое и мёртвое» Норы Галь. Потом проведите эксперимент: напишите любую фразу привычным канцелярским языком, а потом попробуйте сказать то же самое, но проще и понятнее. Оптимальная длина предложения в русском языке - 6-7 слов. Например, «в своём тексте автор поднимает проблему жадности» звучит куда проще, чем «в данном тексте русского писателя X рассматривается проблема того, что люди не делятся друг с другом имеющимися благами».

«Некоторые наши мечты могут обнадёжить нас» - написала одна моя ученица в сочинении. Вроде бы всё грамотно и толково, но чувствуешь, что не всё на месте. И точно - обнадёжить можно кого-либо, но мечты никак не обнадёживают. Сюда же относятся ляпы вроде «одержать первенство», «получить победу», «завоевать уважение».

Совет. Иосиф Бродский во время своих лекций в США мог обдумывать одно слово 20 минут. Конечно, на экзамене такой роскоши не будет, но произнести получившуюся фразу про себя и задуматься над её смыслом - всегда полезно. Возможно, вы увидите её со стороны и поймёте, что с ней не так. А там недалеко и до исправления ляпа.

Этот тип ошибки противоположен предыдущей. Если канцеляризмы мы используем для того, чтобы казаться умнее, то разговорные слова - чтобы сойти за своего парня. Фраза «Онегин мыкался в поисках любви» отдаёт грубостью, а «Обломов валялся на диване целыми днями» - непониманием речевой ситуации. Обе фразы можно сформулировать куда элегантнее: «Онегин находился в поиске любви», а «Обломов любил проводить время в своей постели».

Совет. Прежде чем ввернуть подобное словцо, сто раз подумайте: надо вам оно или нет? Конечно, на митинге можно назвать определённых чиновников ворами и подлецами, но стоит ли то делать в сочинении, от которого зависит ваше будущее?

Можно ли «иллюстрировать настоящую дружбу», «рассмотреть общение со всех сторон»? Трудно себе представить, не правда ли? В этих примерах налицо подмена понятий: очевидно, что можно рассмотреть проблему общения, но не само общение, можно привести пример дружбы, но не проиллюстрировать её. Таких ошибок немало в выпускных работах.

Совет. Представьте себе фразы так, как если бы они были использованы в прямом значении. Какие иллюстрации вы нарисуете к дружбе и как будете смотреть на общение? Вполне закономерно, что возникнут трудности. Это сигнал, что неплохо бы вместо видового понятия использовать родовое.

Многие мои и не только ученики любят писать фразами а-ля Лев Толстой. Видимо, это создаёт иллюзию собственной значимости. С длинными предложениями есть одна загвоздка: они трудно читаются и немудрено сделать в них много ошибок. Например: «В романе-эпопее Льва Толстого „Война и мир“ мы можем наблюдать пример искренней и чистой любви между двумя героями - Наташей Ростовой и Пьером Безуховым». Звучит красиво и пафосно, но на деле - слишком перегружено ненужными словами. Если вы напишете «Пример искренней любви мы видим в романе Льва Толстого „Война и мир“. Наташа Ростова и Пьер Безухов очень любят друг друга, создают крепкую семью, растят детей» - станет проще и лучше.

Короткие фразы отдают разговорной речью и неумением преобразовать её в письменную. Допустим: «Поднимается проблема жестокого отношения к животным. Она актуальна сегодня. Люди продолжают убивать животных». По смыслу неплохо, но можно добавить союзы и объединить эти части в одно предложение.

Совет. Считайте количество слов в сочинении, можно и в отдельных предложениях. Старайтесь не начинать фразы с местоимений, не перегружайте текст причастными и деепричастными оборотами - это не деловые бумаги. Обособления и много придаточных, начинающихся со слова «который», - тоже неудачная идея.

Паронимы - традиционно сложная тема. Если слова «дипломатичный» и «дипломатический» вызывают у вас панику - это повод заглянуть в словарь паронимов на сайте ФИПИ и в толковый словарь. С паронимами бывают и просто комичные ситуации: «Чичиков нашёл эффектное решение своим проблемам - скупить мёртвые души». Конечно, мертвецов скупают не каждый день, поэтому в своём роде это эффектный бизнес, но всё же точнее будет использовать слово «эффективный».

Совет. Чаще обращаться к словарю паронимов и толковому словарю, вдумываться в смысл фразы.

Школьники грешат неопределёнными словами в письменных работах. «Там Онегин влюбился в Татьяну», хотя куда лучше использовать «в деревне». «Автор считает, что это важный вопрос, что нам следует ценить дружбу. Это всегда актуально». Разумеется, по контексту фразы смысл понятен, но перебарщивать со словами вроде «это» или «туда» не стоит - это только вносит смуту в ваш текст и запутывает эксперта. Можно лишиться баллов за последовательность изложения. Оно вам надо?

Совет. Старайтесь обходиться синонимами, а не местоимениями. Никогда не начинайте абзац с местоимений - сразу будет непонятно, о чём идет речь. Поменьше местоименных наречий, указывайте время и место, пусть примерно. Это лучше, чем написать «там».

«Играть значение», «Вырвалось с языка», «лил как снег на голову» - странно, правда? Всё это примеры контаминации (смешения) фразеологизмов. Есть «играть роль» и «иметь значение», но почему-то мы норовим поменять местами глаголы в них и создать непонятную гидру. В результате - речевая ошибка и потерянные баллы.

Совет. Познакомьтесь с фразеологическим словарём русского языка, слушайте песни Высоцкого и Башлачёва - там много расщепленных фразеологизмов. Узнаете, как писать не надо, заодно познакомитесь с русской культурой.

Основной период сдачи ЕГЭ подошёл к концу. Уже есть результаты первых экзаменов. О типичных грамматических и речевых ошибках рассказывает автор Telegram-канала «Неиностранный русский» , репетитор по русскому языку Даниил Ляхович.

Ошибки в согласовании подлежащего и сказуемого

Начнём с грамматических ошибок. Их даже в сильных работах выпускников бывает немало, из-за чего ребята теряют драгоценные баллы.

Одна из наиболее распространённых ошибок - нарушение согласования между подлежащим и сказуемым. Проще говоря, главные члены предложения стоят в разных формах, и возникает путаница. Так, один из моих учеников написал на экзамене: «На войне умирают и страдают множество людей». Здесь налицо нарушение согласования: подлежащее выражено словосочетанием «множество людей» (ибо само по себе множество ничего не значит, так же, как и форма «людей» без слова «множество»), соответственно, сказуемые должны стоять в единственном числе.

Ошибки в управлении в разных частях речи

Выражения типа «Мы с братом смеялись с этого поступка» или «Ученые исследовали и рассказывали о поведении людей на войне» выдают незнание выпускниками норм управления. Ведь смеяться можно над чем-то, а исследовать - что-то, поэтому смешение разных глаголов с разным управлением под видом однородных членов - довольно грубая ошибка. Кстати, тенденция глагольного управления есть и в других языках. Например, во французском русским падежам соответствуют определённые предлоги, всё это тоже организует нашу речь.

То же самое можно сказать и про «с них смеялись». Да, в разговорной речи многие привыкли говорить «скучать по нам» и «позвони по приезду», хотя с точки зрения литературного языка эти выражения ещё не стали нормой. Так что грамотнее написать «скучать по вас» и «позвони по приезде». Полезно накануне экзамена сверяться со справочниками русского языка, например, с пособием Т. В. Шкляровой для абитуриентов, чтобы не допустить ненужных ошибок.

Ошибки в построении сложного предложения

Весьма часто выпускники неправильно строят сложные предложения, из-за чего возникают забавные казусы. Например, «так же автор показывает санитара, лишившегося на войне ноги, которой он не хотел» (орфография и пунктуация сохранены). Очень грустно думать, что человек может не хотеть иметь ногу, а вот не хотеть войны - вполне разумное желание.

Для того чтобы избежать подобных ошибок, стоит внимательнее вчитываться в смысл написанных фраз. Посмотреть на них боковым зрением, с точки зрения эксперта. Когда абсурд станет ясен, вы невольно засмеётесь, это и будет сигналом к тому, что предложение нуждается в переработке.

Нарушение лексической сочетаемости слов

Теперь перейдём к речевым ошибкам. Их в выпускных работах тоже великое множество. Есть среди них забавные и не очень.

По моим наблюдениям, едва ли не самая частая ошибка - нарушение лексической сочетаемости слов. Вроде бы и фраза построена верно, и смысл в ней есть, но отдельные обороты все равно вызывают смех, а подчас и горечь. «В картине описывается героическая оборона крепости и трудная жизнь её стен». Едва ли может быть какая-либо жизнь у стен, ведь они не люди и даже не растения. Поэтому куда изящнее было бы написать «трудная жизнь людей во время обороны Брестской крепости».

Здесь поможет только умение редактировать собственные тексты. Конечно, если вы прочтёте книги Нор Галь «Слово живое и мёртвое» и Корнея Чуковского «Живой как жизнь», будет ещё лучше. Но даже и без этого увлекательного чтения можно посмотреть на фразу глазами другого человека и подумать, что с ней не так. Тем, у кого развито образное мышление, поможет визуализация содержания предложения: нарисуйте стены крепости и подумайте, может ли у них быть жизнь.

Неоправданные повторы слов

Заметная тенденция последних лет в работах школьников - злоупотреблять словом «описывается». Война описывается, ситуация описывается, судьба описывается. Будто бы нет в русском языке других, более элегантных и подходящих по смыслу слов. Я думаю, что корень проблемы в отсутствии навыка работы со словарями. Тут поможет словарь синонимов: для этого необязательно брать в библиотеке увесистый том, можно воспользоваться сервисом «проверка слова» на сайте «Грамота.ру» или найти словарь Горбачевича в интернете. Дело нетрудное, но полезное.

Ещё один подобный бич - слово «также». Мало того, что ребята часто ошибаются в написании самого слова, так ещё и начинают с него едва ли не треть предложений в сочинении. Маститые филологи говорили мне о том, что начинать предложение со слова «также» - дурной тон. Действительно, в русском языке есть масса синонимов к нему: «кроме того», «и», «замечу, что» и т. д. Используйте их, а «также» приберегите для сложных предложений или однородных членов.

Плеоназмы

«Вчера состоялась первая премьера спектакля», «В марте месяце ещё холодно», «Мама подарила мне памятный сувенир» - все эти примеры отражают такое необычное явление в языке, как плеоназм, проще говоря, речевая избыточность. Да, слова мы выбираем разные, но смысл у них один и тот же. Философ Уильям Оккам призывал не множить сущности, этот принцип в полной мере работает и в языке. Не стоит дважды называть одно и то же понятие разными словами. На эту тему в ЕГЭ по русскому языку есть даже специальное задание - №20.

Чтобы избежать плеоназмов, задайте себе простые вопросы: «Март - это месяц года?», «Может ли быть сувенир не памятным, а повседневным?», «Бывает ли десятая премьера одной и той же постановки?», «Может ли быть автобиография не моей, а чьей-то ещё?». Ответы раскроют вам секрет логики языка и абсурд подобных фраз.

Неточный выбор слова, ошибка в употреблении паронимов

«США отказываются от предложения России помогать Сирии, так как это настраивает доверительные отношения между странами». Настроить можно программу, но никак не отношения. Их можно расстроить, но тогда слово «доверительный» совсем не к месту. А если мы хотим сказать об улучшении отношений, то можно использовать слова «укрепляет», «помогает выстраивать» и другие. Иногда вроде бы незначительная приставка напрочь меняет смысл слова.

На этом основаны многие паронимы - слова, близкие по звучанию и написанию, но разные по значению. Сравните «огородить забором участок» и «отгородить участок от другой территории». Разница всего лишь в одной букве, однако смысл поменялся существенно.

Паронимы - одна из самых сложных тем школьного курса русского языка. Все дело в том, что в ней нет системы правил и алгоритмов, которыми можно пользоваться, как это часто удаётся в других разделах языка. Здесь поможет только долгая и не всегда приятная работа со словарем паронимов. Полезно запоминать контексты, в которых употребляются слова, можно рисовать речевые ситуации и подписывать подходящие к ним словам. Такая техника может облегчить понимание.

Всем выпускникам, которые уже сдали ЕГЭ по русскому языку, я желаю удачи в поступлении в желаемые вузы, а будущим абитуриентам - успешно подготовиться к экзамену и не совершать ошибок предшественников!